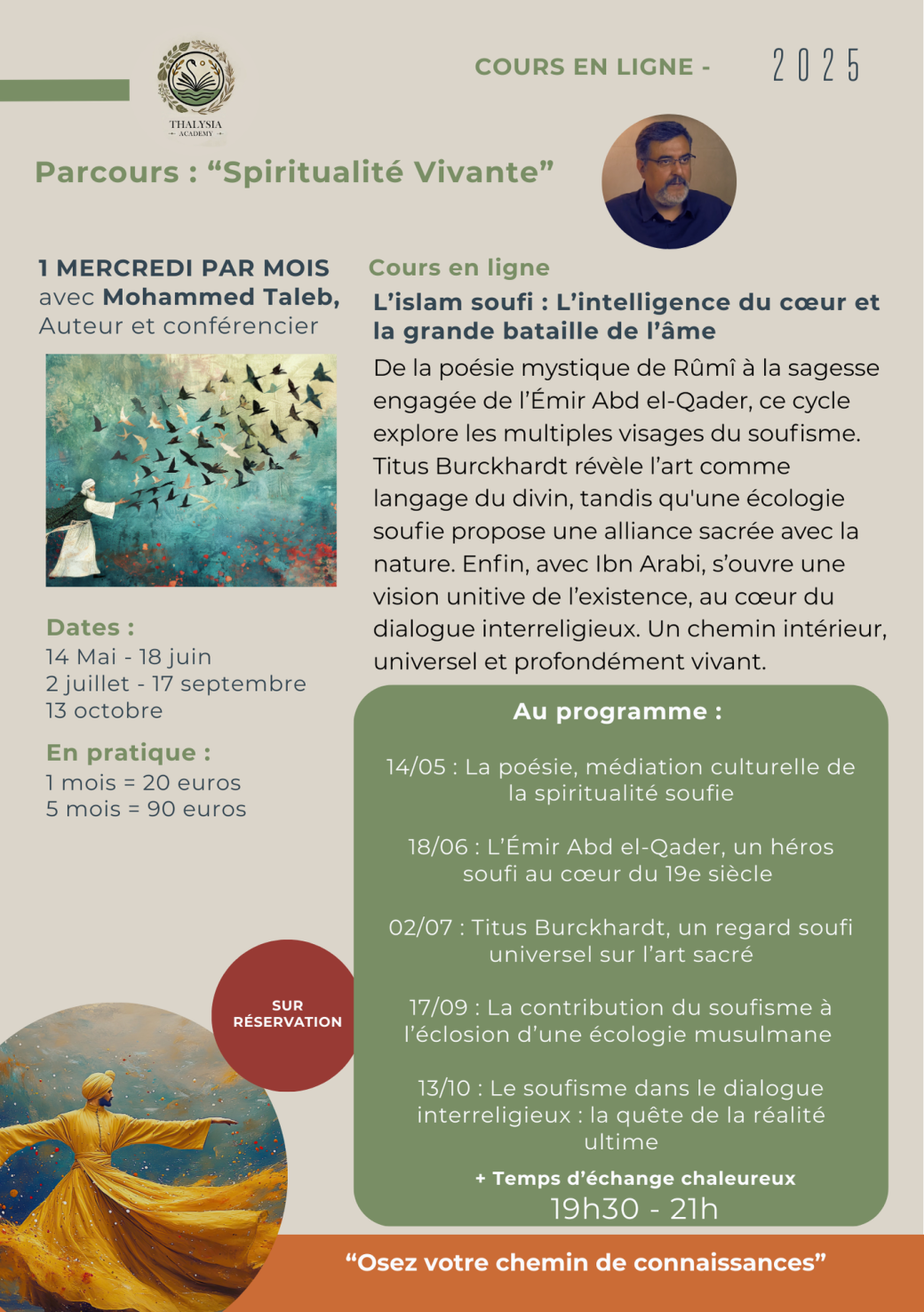

Parcours Spiritualité vivante, L’islam soufi : L’intelligence du cœur et la grande bataille de l’âme

Wed May 14, 2025 at 07:30 PM to Wed Oct 15, 2025 at 07:30 PM

Timezone : Europe/Paris

Online event

Le soufisme (Tasawwuf en arabe), ou spiritualité « mystique » de l'islam, représente une quête intérieure vers l’amour divin, une marche de l’intime vers l’ultime. En s’appuyant sur les principes, croyances et rituels de l’islam, il invite à une expérience vivante de la foi, où l'aspiration à la vérité transcende les limites des mots. Traversant les siècles et les continents, le soufisme a nourri les arts, la poésie, la théologie, la philosophie et la culture, tout en offrant un espace de dialogue universel. Ce cycle de webinaires propose d'explorer cette tradition dans ses dimensions spirituelles, historiques et contemporaines, et de mettre en lumière ses contributions uniques à la civilisation et à l’humanité.

1. La poésie, médiation culturelle de la spiritualité soufie

La poésie soufie est un pont entre l’expérience mystique et l’expression culturelle. Elle utilise des thèmes universels comme l’amour, la lumière ou le voyage pour transmettre des vérités profondes. Des poètes comme Rûmî, Rabia, Attar ou Hafez ont transformé leurs visions spirituelles en œuvres intemporelles, où la beauté des mots sert de miroir à la beauté divine. Cet art a incontestablement permis au soufisme d’entrée dans la grande littérature universelle.

2. L’Émir Abd el-Qader, un héros soufi au cœur du 19e siècle

Combattant et mystique, l’Émir Abd el-Qader (1808-1883) incarne l’alliance du spirituel et du politique. Chef de la résistance algérienne face à la colonisation française (de 1830 à 1847), il était également un soufi accompli et un grand théologien. Son action politique était profondément enracinée dans une éthique spirituelle, et son œuvre a marqué l’histoire contemporaine. Il illustre comment le soufisme peut inspirer des engagements pour la justice et la dignité humaine.

3. Titus Burckhardt, un regard soufi universel sur l’Art sacré

Titus Burckhardt (1908-1984), suisse, musulman soufi et métaphysicien, a offert un éclairage sublime sur les diverses formes de l’art sacré. À travers ses travaux, il a montré comment les formes artistiques, qu’il s’agisse de calligraphie, d’architecture ou de musique, de peinture, traduisent une quête spirituelle. Sa vision profondément enracinée dans la tradition soufie révèle l’universalité de l’art comme langage du divin.

4. La contribution du soufisme à l’éclosion d’une écologie musulmane

Le soufisme enseigne une relation harmonieuse entre l’humain et la Création, considérée comme une manifestation des Noms divins. En promouvant une éthique d’humilité et de responsabilité envers la nature vivante, il offre des fondements pour une écologie spirituelle et éthique dans la sphère musulmane et dans les communautés musulmanes d’Orient et d’Occident. Cette réflexion, urgente à l’heure de la crise environnementale, met en lumière la richesse du soufisme dans la préservation de l’harmonie universelle malmenée par le désenchantement capitaliste du monde.

5. Le soufisme dans le dialogue interreligieux : la quête de la réalité ultime

Porté par une vision universaliste, et mettant l’accent sur l’expérience intérieure et la quête de la réalité ultime, l’islam soufi a toujours favorisé le dialogue entre les traditions spirituelles. Dans cette session finale, nous verrons comment l’islam envisage le pluralisme des religions, et l’articulation du singulier et de l’universel.

Date

Wed May 14, 2025 at 07:30 PM to Wed Oct 15, 2025 at 07:30 PM

Timezone : Europe/Paris