| samedi 11 mars 2023 | 14:00 |

| jeudi 16 mars 2023 | 10:30 |

Fondée en 1870 par Ernest Cognacq, la Samaritaine, devenue déficitaire, ferme en 2005 pour réaménagement de ses bâtiments et mise aux normes de sécurité. La Samaritaine reste, jusqu'à sa fermeture, le grand magasin parisien le plus important par sa taille, avec ses quatre magasins totalisant une surface de vente de 48 000 m2.

La réouverture de La Samaritaine (réduite à 10 000 m2 contre 30 000 m2 avant 2005), initialement prévue pour 2011, a pris 10 ans de retard en raison de multiples péripéties (entre les recours de défenseurs du patrimoine — opposés à la démolition de l'ancienne façade rue de Rivoli — et la pandémie de Covid-19) et a finalement lieu le 23 juin 20211

La réouverture de La Samaritaine (réduite à 10 000 m2 contre 30 000 m2 avant 2005), initialement prévue pour 2011, a pris 10 ans de retard en raison de multiples péripéties (entre les recours de défenseurs du patrimoine — opposés à la démolition de l'ancienne façade rue de Rivoli — et la pandémie de Covid-19) et a finalement lieu le 23 juin 20211

Ses bâtiments de style art nouveau et art déco sont l'œuvre des architectes Frantz Jourdain et Henri Sauvage ; le magasin principal est inscrit au titre des monuments historiques.

La Samaritaine était le nom d'une pompe à eau située sur le pont Neuf dont l'existence remontait à Henri IV qui en demanda les plans au flamand Jean Lintlaër. Ce fut la première machine élévatrice d'eau construite dans Paris qui permettait de fournir, en eau, le quartier du Louvre. Elle fut reconstruite par Robert de Cotte entre 1712 et 1719, puis rénovée par Soufflot et Gabriel.

Cette pompe était décorée d'une représentation de l’épisode évoquant la rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits de Jacob (relaté dans l’Évangile selon Jean), sculptée par Bernard et René Frémin (1672-1744). Le tout était surmonté d'une horloge munie d'un jacquemart5, puis, plus tard, d'un carillon.

Avant de créer La Samaritaine, Ernest Cognacq aurait installé son échoppe dans une corbeille du pont Neuf, à proximité de l'ancienne pompe démolie en 1813.

La Samaritaine est fondée en 1870 par Ernest Cognacq. Après avoir exercé divers métiers de vendeur pour un patron ou pour son propre compte, Cognacq était devenu calicot dans une tente (un « parapluie rouge ») sur le pont Neuf lorsqu'il s'entendit avec un petit café qu'il fréquentait rue de la Monnaie pour louer, à partir du 21 mars 1870, sa salle annexe peu utilisée et en faire un petit commerce de nouveautés, « À La Samaritaine ». Le 1er avril suivant, la boutique s'agrandissait déjà.

Ernest Cognacq épouse en janvier 1872 Marie-Louise Jaÿ, ancienne première vendeuse du rayon des confections du Bon Marché, avec laquelle il dirigera désormais le magasin. Passant de 48 m2 en 1870 à plusieurs centaines de mètres carrés en 18748, le magasin prospère et s'agrandit progressivement, donnant naissance en 1900 aux Grands Magasins de La Samaritaine.

S'inspirant des méthodes commerciales d'Aristide Boucicaut au Bon Marché, Ernest Cognacq organise son magasin en rayons gérés par de véritables « petits patrons » responsables et autonomes. Par acquisition des bâtiments proches de sa boutique, Cognacq agrandit régulièrement son magasin, rachetant les immeubles voisins. Sous la direction de l'architecte Frantz Jourdain, les pâtés de maisons sont entièrement réaménagés ou reconstruits progressivement de 1883 à 1933.

S'inspirant des méthodes commerciales d'Aristide Boucicaut au Bon Marché, Ernest Cognacq organise son magasin en rayons gérés par de véritables « petits patrons » responsables et autonomes. Par acquisition des bâtiments proches de sa boutique, Cognacq agrandit régulièrement son magasin, rachetant les immeubles voisins. Sous la direction de l'architecte Frantz Jourdain, les pâtés de maisons sont entièrement réaménagés ou reconstruits progressivement de 1883 à 1933.

Alors que La Samaritaine prospère avec deux magasins près du pont Neuf, Ernest Cognacq entreprend en 1910 de faire construire dans un autre quartier de Paris un nouveau magasin destiné à une clientèle plus aisée : la « Samaritaine de luxe » ouvre en 1917 au 27, boulevard des Capucines. Les magasins de vente sont complétés par d'importants entrepôts situés boulevard Morland, quai des Célestins, rue de Bercy et rue Saint-Jacques.

Ernest Cognacq crée la fondation Cognacq-Jay. Considéré comme un patron paternaliste social, il veille avec sa femme à s'attacher son personnel du berceau (maternité Cognacq-Jay) au cercueil (maison de retraite de Rueil-Malmaison)

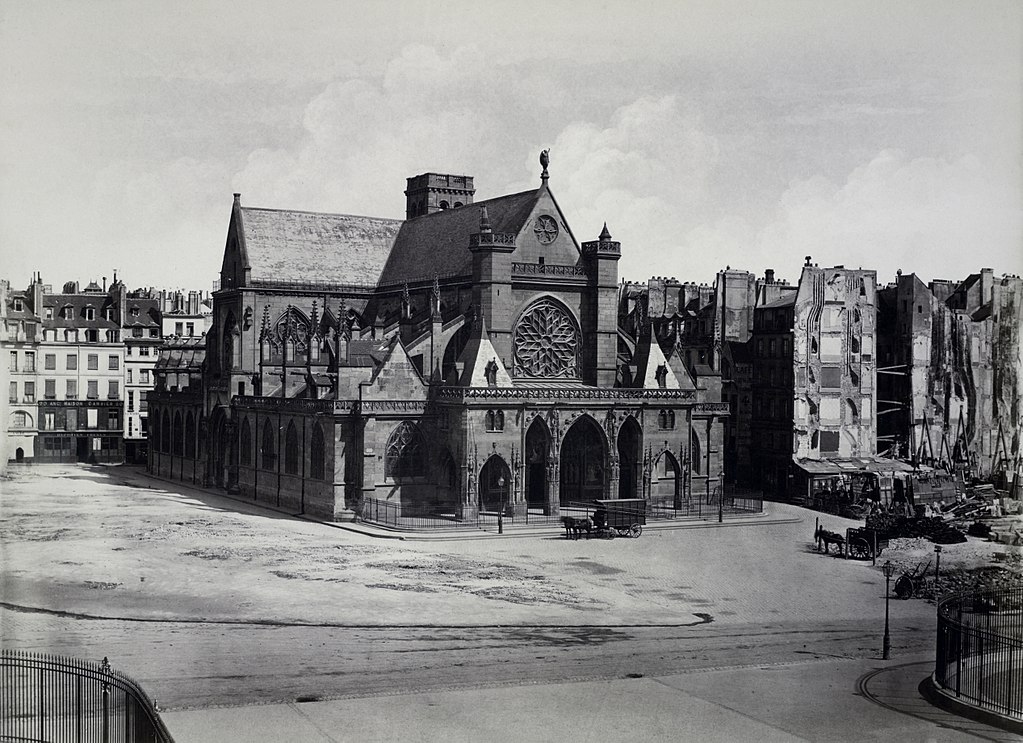

Un premier lieu de culte est attesté dès les Mérovingiens (sarcophages en plâtre trouvés en 1898) Le vocable de Saint-Germain l’Auxerrois apparaît au XIème siècle, après la rencontre qui aurait eu lieu ici entre saint Germain, évêque d’Auxerre et la patronne de Paris, sainte Geneviève, au Vᵉ siècle. Cinquième évêque de Paris, il fonde l’église, devenue lieu de pèlerinage après que son corps y eut été enterré. Une chapelle lui est dédiée, des fresques rappellent la vie du troisième saint patron de la paroisse, après saint Germain et saint Vincent.

Un premier lieu de culte est attesté dès les Mérovingiens (sarcophages en plâtre trouvés en 1898) Le vocable de Saint-Germain l’Auxerrois apparaît au XIème siècle, après la rencontre qui aurait eu lieu ici entre saint Germain, évêque d’Auxerre et la patronne de Paris, sainte Geneviève, au Vᵉ siècle. Cinquième évêque de Paris, il fonde l’église, devenue lieu de pèlerinage après que son corps y eut été enterré. Une chapelle lui est dédiée, des fresques rappellent la vie du troisième saint patron de la paroisse, après saint Germain et saint Vincent.

Juste à côté du Louvre, Saint-Germain l’Auxerrois a, jusqu’au XIXᵉ siècle, un lien puissant avec la résidence du roi, d’où son titre de « paroisse des rois de France ». Le roi, résidant sur son territoire, en est donc paroissien et s’y rend lors des grandes occasions. Il contribue à l’embellissement de l’édifice, avec le blason à fleurs de lys, la crosse de saint Germain et la palme de martyre de saint Vincent.  Les fleurs de lys ornent la draperie du baldaquin du banc d’œuvre que les révolutionnaires ne purent effacer totalement

Les fleurs de lys ornent la draperie du baldaquin du banc d’œuvre que les révolutionnaires ne purent effacer totalement

L’église est à la fois le siège d’un collège de chanoines, et paroisse, lieu de rassemblement des habitants du quartier, sous la direction spirituelle d’un curé et l’administration temporelle des marguilliers. Le chapitre, se targuant d’être plus ancien que la paroisse, a juridiction sur l’ensemble du quartier qui va jusqu’à la Madeleine, avec saint Eustache, devenue paroisse en 1223 et Saint-Roch, paroisse en 1632.

La chapelle du Vᵉ siècle, sur le lieu de rencontre de saint Germain et sainte Geneviève, laisse place, au VIIᵉ siècle, à une église où on vénère les reliques de saint Landry. Incendiée en 886 par les Normands, elle est rebâtie par Robert le Pieux au XIᵉ siècle. La base du clocher actuel remonterait au XIIᵉ siècle, trace d’une troisième église à cette époque.

La chapelle du Vᵉ siècle, sur le lieu de rencontre de saint Germain et sainte Geneviève, laisse place, au VIIᵉ siècle, à une église où on vénère les reliques de saint Landry. Incendiée en 886 par les Normands, elle est rebâtie par Robert le Pieux au XIᵉ siècle. La base du clocher actuel remonterait au XIIᵉ siècle, trace d’une troisième église à cette époque.

L’église actuelle est le fruit d’agrandissements du XIIIᵉ jusqu’au XVIᵉ siècle. Pour trouver l’argent nécessaire au chantier, les paroissiens donnent leur offrande au conseil de Fabrique, géré par les marguilliers. Les revenus ordinaires de la paroisse complètent ces dons occasionnels et atteignent de fortes sommes.

L’église actuelle est le fruit d’agrandissements du XIIIᵉ jusqu’au XVIᵉ siècle. Pour trouver l’argent nécessaire au chantier, les paroissiens donnent leur offrande au conseil de Fabrique, géré par les marguilliers. Les revenus ordinaires de la paroisse complètent ces dons occasionnels et atteignent de fortes sommes.

La construction de l’église

Au XIIIᵉ siècle, la porte d’entrée centrale à double vantaux, montre un Jugement dernier et trois voussures de cette époque. Le chœur et la chapelle de la Vierge sont du XIVᵉ siècle (1340-1358). Après la Guerre de Cent ans, en 1476, la nouvelle nef, ressem blant au chœur (ad instar chori), est érigée, avant les bas-côtés et les chapelles de la nef. Le porche monumental du XVᵉ siècle, le seul subsistant à Paris avec celui de la Sainte-Chapelle, est dû à Jean Gaucel. Décoré de sculptures encore en place, le porche accueille deux pièces : les archives et le conseil de la paroisse.

blant au chœur (ad instar chori), est érigée, avant les bas-côtés et les chapelles de la nef. Le porche monumental du XVᵉ siècle, le seul subsistant à Paris avec celui de la Sainte-Chapelle, est dû à Jean Gaucel. Décoré de sculptures encore en place, le porche accueille deux pièces : les archives et le conseil de la paroisse.

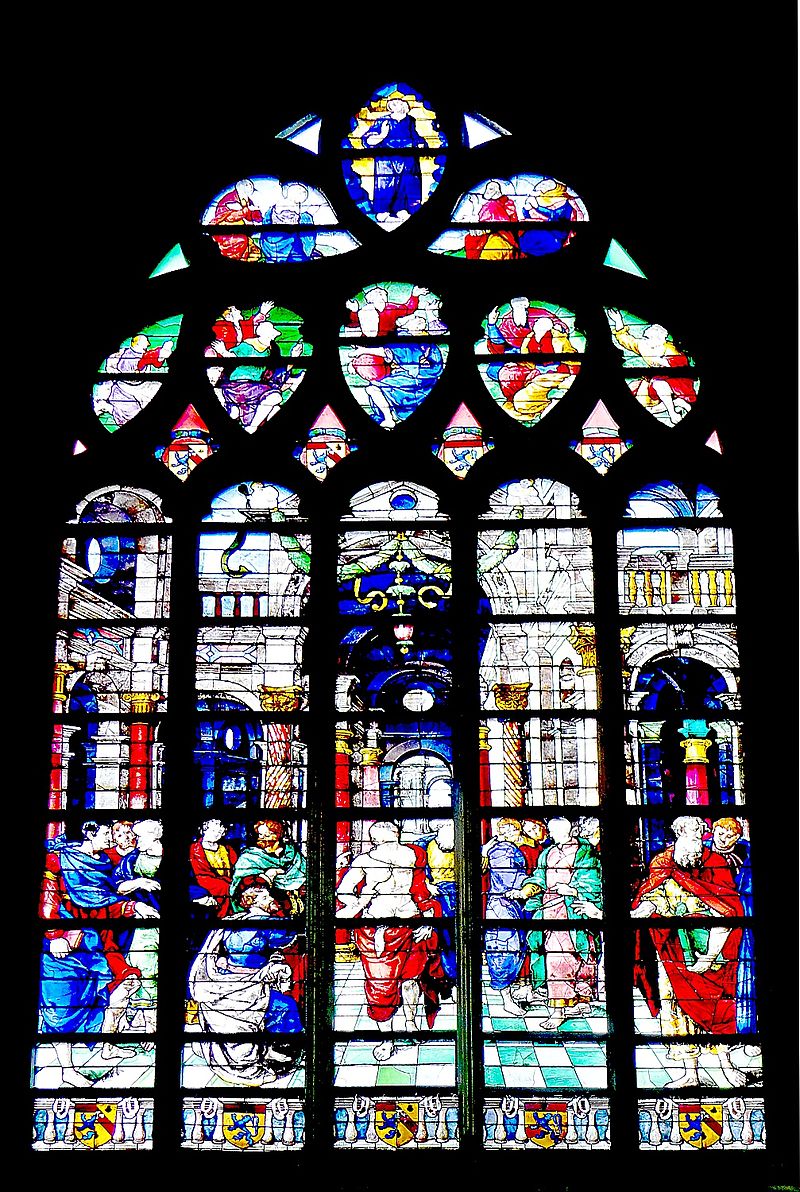

Le XVIᵉ siècle érige les chapelles du chœur et du transept. Sous Louis XII, le transept nord est dû à Jean Moreau et Louis Poireau, ainsi que la voûte de la dernière croisée au fond de la chapelle de la Vierge et sa clé de saint Germain. Le bras sud du transept est achevé vers 1530 sous la direction de Louis Poireau.

Le XVIᵉ siècle érige les chapelles du chœur et du transept. Sous Louis XII, le transept nord est dû à Jean Moreau et Louis Poireau, ainsi que la voûte de la dernière croisée au fond de la chapelle de la Vierge et sa clé de saint Germain. Le bras sud du transept est achevé vers 1530 sous la direction de Louis Poireau.  Les vitraux de Jean Chastellain leurs sont contemporains. Vers 1541, les chanoines commandent à Pierre Lescot, architecte du Louvre, un jubé en pierre, comportant deux autels latéraux et décoré de bas-reliefs par Jean Goujon dont une Déposition du Christ, au musée du Louvre.

Les vitraux de Jean Chastellain leurs sont contemporains. Vers 1541, les chanoines commandent à Pierre Lescot, architecte du Louvre, un jubé en pierre, comportant deux autels latéraux et décoré de bas-reliefs par Jean Goujon dont une Déposition du Christ, au musée du Louvre.

Les transformations du XVIIIᵉ siècle

En 1744, malgré ses protestations, le chapitre est intégré au chapitre de la Cathédrale. Le XVIIIᵉ siècle fait pénétrer la lumière, les paroissiens mettent le chœur « au goût du jour à l’antique », avec Louis-Claude Vassé et Claude Bacarit : cannelures aux colonnes, guirlandes, têtes d’anges, etc. que le néo-gothique, tentera de faire disparaître. Pierre Dumiez, serrurier du Roi, remplace le jubé par sa grille en fer forgé à fleurs de lys, avec les chiffres de saint Germain et saint Vincent. Démontée à la Révolution, elle est réinstallée au XIXᵉ siècle.

Les tourmentes du XIXᵉ siècle et la restauration

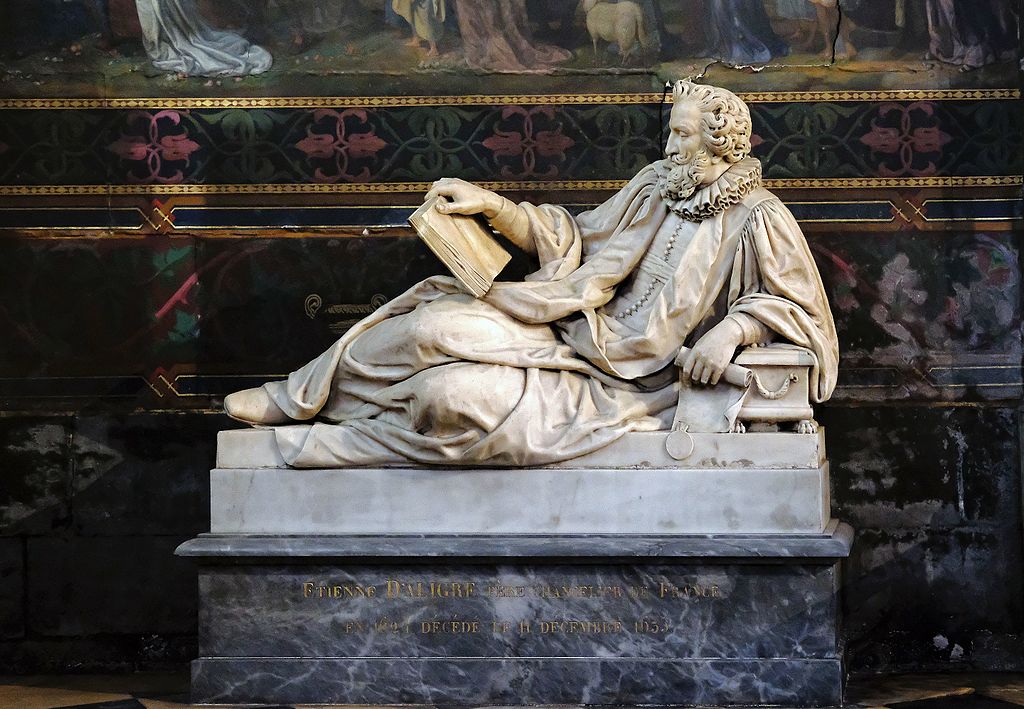

Le duc de Normandie, dauphin de France y fait sa première communion. La Révolution transforme l’église en fabrique de salpêtre en 1793. A partir de 1795, le clergé jureur rétablit le culte catholique. Saccagée en 1831 par les anti-légitimistes à la suite du service funèbre du duc de Berry, assassiné le 13 février 1820, l’église est fermée jusqu’en 1845. Le curé, Jean-Baptiste Demerson, représenté à genoux sur une fresque de l’ancienne porte de la sacristie plaçant l’église sous la protection des saints Germain et Vincent. La maquette en bois sculpté et doré, ex-voto de la restauration de 1836 à 1845 est posée à côté, Victor Baltard (1805-1874) et surtout Jean-Baptiste Lassus (1807-1857) restaurateurs de la Sainte-Chapelle et Notre-Dame avec Viollet-le-Duc. La réouverture officielle de l’église a lieu le 13 mai 1837, sous la présidence de monseigneur de Quélen, archevêque de Paris.

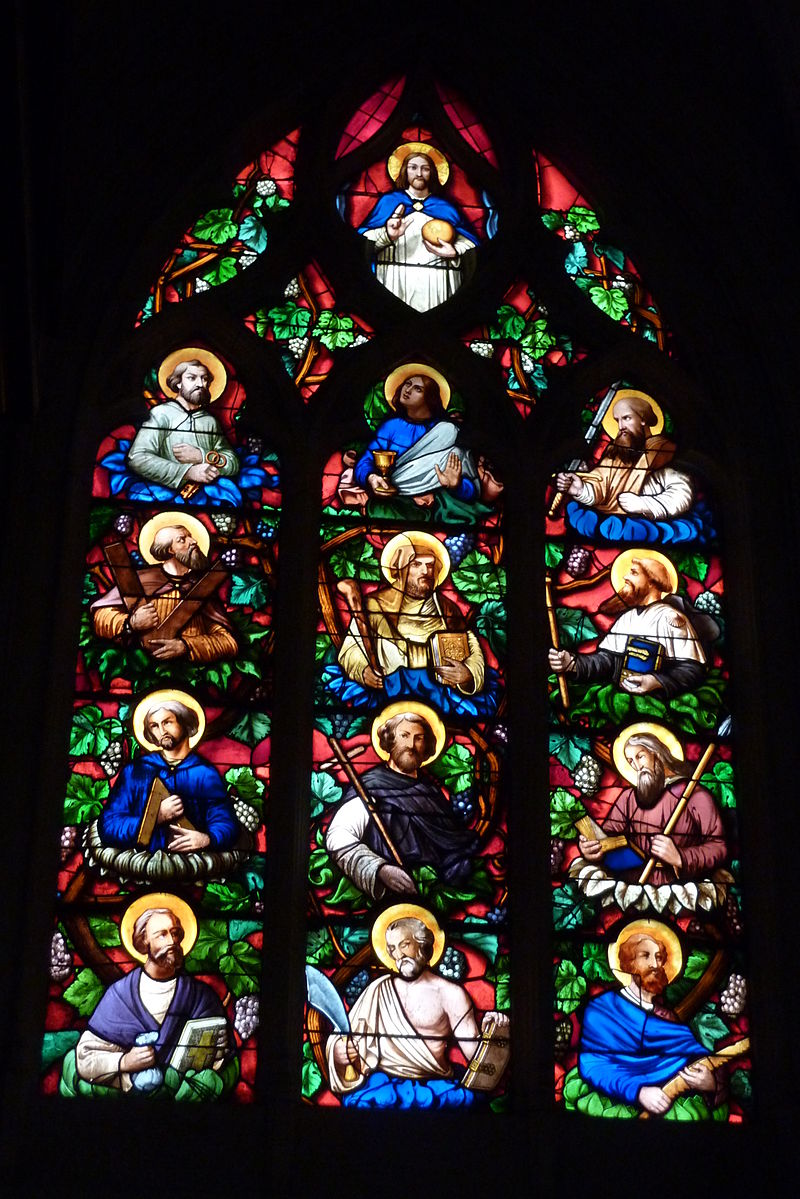

Entre 1840 et 1865, de nouveaux vitraux des chapelles sont inspirés de ceux de la Sainte-Chapelle, par Maréchal de Metz, Vigné, Etienne Thévenot ou Antoine Lusson. Dans la chapelle axiale, la verrière présente la vie du Christ. La Descente de croix dans le transept sud est de Joseph Guichard. Les fresques sont de Louis Couder, Jean-François Gigoux, Victor Mottez : Jugement dernier sur le tympan, recouvert d’un badigeon. Entre 1844 et 1845, Eugène Amaury-Duval (1808-1885) décore la chapelle de la Vierge d’un Arbre de Jessé surmonté du Couronnement de la Vierge.

Entre 1840 et 1865, de nouveaux vitraux des chapelles sont inspirés de ceux de la Sainte-Chapelle, par Maréchal de Metz, Vigné, Etienne Thévenot ou Antoine Lusson. Dans la chapelle axiale, la verrière présente la vie du Christ. La Descente de croix dans le transept sud est de Joseph Guichard. Les fresques sont de Louis Couder, Jean-François Gigoux, Victor Mottez : Jugement dernier sur le tympan, recouvert d’un badigeon. Entre 1844 et 1845, Eugène Amaury-Duval (1808-1885) décore la chapelle de la Vierge d’un Arbre de Jessé surmonté du Couronnement de la Vierge.

Sous Louis XIV, Claude Perrault et sa Colonnade, puis Hausmann, envisagent de la démolir pour y faire passer l’avenue Victoria, restée à l’état d’embryon. L’ancienneté de l’église et sa qualité artistique la sauvent.

Le grand nombre d’artistes qui la restaurent ne fait que perpétuer la tradition de l’église des artistes qui, logés au Louvre, devenaient paroissiens de Saint-Germain l’Auxerrois. Surnommée le « Saint-Denis du génie, de la probité et du talent » elle reçoit la sépulture de nombreux artistes :

Jean-Baptiste Siméon Chardin (†1779), peintre

Jean-Baptiste Siméon Chardin (†1779), peintre